더 멀리?

‘디지털 초상권’의 서막!

1년간 이어진 미국 배우노조(SAG-AFTRA)의 게임사 파업이 마침내 끝났어요. 단순한 노사분쟁의 마무리라고 생각하기 쉽지만, AI 시대에 인간의 정체성과 창작물이 어떻게 취급되어야 하는지, 최초의 사회적 계약이 체결되었다는 더 심오한 의미가 있다고 해요.

파업의 본질은 생성 AI가 제기한 실존적 위협이었어요. 배우와 성우들은 자신의 목소리, 표정, 움직임 등 고유한 인격의 데이터가 동의 없이 복제되어 영원히 착취될 수 있다는 본질적 공포에 시달렸어요. 그들의 말에 따르면, "기술이 창작자의 영혼을 무한정 소비 가능한 원자재로 취급하려는 시도"에 대한 명백한 저항이었다네요.

타결된 협상안의 핵심은 세 가지 원칙이라고 해요. 명시적 동의, 정당한 보상, 그리고 동의 철회권이에요. 디지털로 복제된 ‘나’에 대한 통제권을 창작자 본인에게 귀속시킨다는 선언인데, 인간의 정체성은 단순 데이터가 아니고, 그 사용 권한은 기술이 아닌 인간에게 있다고 명확히 한 것이라네요.

이번 합의는 게임 산업을 넘어 모든 창작 영역에 깊은 파장을 던질 거에요. 기술과 인간의 공존을 위한 최소한의 규범을 설정한 첫걸음이기 때문이에요. AI의 발전이 인간의 노동 가치를 위협하는 것이 아니라, 오히려 인간 고유의 가치와 권리를 더욱 정교하게 정의하도록 생산적인 방향으로 압박하고 있다는 역설적인 케이스에요.

더 좋은 것만

OpenAI가 차세대 오픈소스 AI 모델의 출시를 돌연 연기했어요. 단순한 일정 지연을 넘어, 인공지능 기술 패권 경쟁의 현주소를 드러내는 극명한 상징적 사건이라네요. OpenAI의 공식 입장과 시장의 분석 사이에는 미묘하지만 본질적인 간극이 존재해요.

샘 알트만(Sam Altman) CEO와 연구원 에이단 클라크(Aidan Clark)가 밝힌 연기의 명분은 '책임감'이에요. 그들은 '추가적인 안전성 테스트'와 '고위험 영역 검토'에 시간이 더 필요하다고 밝혔거든요. 한번 세상에 공개된 모델 가중치(weights)는 사실상 회수가 불가능하고, 이 되돌릴 수 없는 결정의 무게 때문에, 모든 평가 축에서 스스로 자랑스러울 만한 모델을 내놓기 전까지는 숨을 고르겠다는 것이에요.

논리적으로는 AI 기술의 잠재적 위험성을 통제하려는 개발자의 윤리적 고뇌를 표면에 내세운, 타당한 설명이에요. 하지만 시장의 시선은 지정학적 경쟁 구도라는 또 다른 축을 향하고 있어요. 공교롭게도 연기 발표 직전, 중국의 고성능 오픈소스 거대언어모델 'Kimi K2'가 등장하며 업계를 놀라게 했거든요. 이에 지미 애플(Jimmy Apples) 같이 공신력 있는 루머 유출자는 OpenAI의 연기가 순수한 안전성 검토가 아닌, 강력한 경쟁자의 출현에 따른 전략적 후퇴라는 분석을 제기하고 있어요.

스스로 '경이롭다(phenomenal)'고 자부했던 모델이, 막상 Kimi K2와 비교될 때 기술적 우위를 장담할 수 없게 되자 재정비에 들어갔다는 해석이에요. 핵심은 이 두 관점이 상호 배타적이지 않다는 사실에 있어요. 오히려 강력한 경쟁자의 존재는 '안전성'과 '품질'의 기준 자체를 강제적으로 상향시키거든요. 기술 리더십을 놓쳤을 때의 전략적 타격이 막대하기에, 이전이라면 용인됐을지 모를 사소한 결함이나 성능 격차조차 이제는 치명적 약점이 되버려요.

즉, Kimi K2라는 외부 변수가 OpenAI가 말하는 '책임감'의 무게를 기하급수적으로 늘린 것이라네요. OpenAI의 이번 결정은 AI 개발이 더 이상 상아탑 속 순수한 기술 탐구의 영역이 아님을 명확히 증명하고 있어요. 기술적 우위, 안전성 담론, 그리고 지정학적 패권 경쟁이 하나의 방정식 안에서 복잡하게 얽히기 시작한, 새로운 국면으로의 진입을 알리는 신호탄이에요.

갈까 말까

구글(Google)로부터 자신의 연구소 '딥마인드(DeepMind)'를 필사적으로 지키려 했던 한 과학자가 있어요. 바로 딥마인드의 창업자, 데미스 하사비스(Demis Hassabis)에요. 역설적이게도, 그는 이제 AI 패권 경쟁의 격랑 속에서 구글의 가장 강력한 무기이자, 어쩌면 순다르 피차이(Sundar Pichai)의 뒤를 이을 차기 CEO 후보로 거론되고 있어요. 그의 여정은 한 천재의 개인적 서사를 넘어, AI라는 기술이 마주한 근본적 딜레마를 투영하고 있어요.

하사비스의 본질은 과학자에요. 그는 체스 영재이자 게임 개발자, 신경과학 박사였고, AI를 통해 "실재의 근본적 본질을 이해하고" 암을 정복하는 꿈을 꿨어요. 2014년 구글에 딥마인드를 매각할 때, 그는 기술의 오남용을 막기 위한 'AI 윤리 위원회' 설치를 조건으로 내걸 정도였어요.

이후에도 군사적 활용 가능성을 차단하고 학문적 독립성을 지키기 위해 구글과 법적 장벽을 쌓으려 했어요. 그의 비전은 명확했는데, AI 개발은 상업적, 정치적 압력에서 벗어나 과학자들의 손에 맡겨져야 한다는 신념이었어요.

그러나 ChatGPT의 등장은 모든 것을 바꿨어요. 위기감을 느낀 구글은 전열을 재정비했고, 그 해답은 하사비스였다네요. 2023년, 딥마인드의 독립은 좌절되고 구글의 내부 AI 연구 조직 '구글 브레인(Google Brain)'과 강제 통합되었어요. 구글의 심장부로 소환된 하사비스는 막강한 권한을 부여받았어요. 이제 하사비스는 6천 명이 넘는 핵심 인력을 지휘하며 경쟁사 OpenAI와 중국을 따돌려야 하는 임무를 수행하고 있어요.

그가 얻은 권력에는 명백한 대가가 뒤따랐어요. 첫째, 원칙의 후퇴에요. 구글은 2024년 'AI를 군사적 목적으로 사용하지 않겠다'는 기존 원칙을 폐기했고, 하사비스는 이를 옹호하는 글에 공동 서명해야 했어요. 둘째, 정체성의 변화에요. 순수 연구소를 지향했던 딥마인드는 이제 구글 제품에 AI를 이식하는 상업적 엔진이 되었어요. 이 과정에서 일부 연구원들은 학문적 자유의 축소와 정체성 혼란을 이유로 OpenAI, 앤트로픽(Anthropic) 등으로 이직하며 조직을 떠났고요. 과거 모든 연구를 공개하던 기조와 달리, 이제 핵심 기술은 내부 기밀로 취급되고 있어요.

내부에서는 그의 부상을 순다르 피차이의 전철에 비유해요. 그의 여정은 이제 궁극의 질문에 다다라요. 구글의 CEO가 되는 것. 그가 그토록 원했던 AI 기술에 대한 '궁극적 통제권'을 쥘 마지막 기회일까요? 아니면 주주와 의회를 상대하며 광고 제국을 경영해야 하는, 과학자로서의 정체성을 완전히 포기하는 길일까요? 측근들조차 그의 의중에 대해 의견이 갈리고 있어요.

데미스 하사비스라는 한 인간의 궤적은 현대 기술의 가장 첨예한 모순을 압축해서 보여줘요. 인류를 위한 AI라는 거대한 비전과, 자본 및 지정학적 경쟁이라는 거대한 현실 사이의 충돌. 그의 고뇌는 기술이 나아갈 방향에 대한 우리 모두의 고민을 비추고 있어요. 하사비스는 통제권을 쟁취하기 위해 전장에 뛰어들었지만, 그 전장은 그 자신을 잠식하고 있어요.

거대한 계획

테크 거인들이 경쟁적으로 구축하는 수백만 단위의 GPU 클러스터. 그 목적은 통념처럼 단순히 더 거대한 인공지능 모델을 훈련하기 위한 목적만 있는게 아니에요. 스태빌리티 AI(Stability AI)의 창립자 에마드 모스타크(Emad Mostaque)는 이 현상의 이면에 숨은, 보다 냉정하고 구조적인 경제적 동인을 지적하고 있어요. 그의 분석에 따르면, 최상위 모델 훈련에 필요한 GPU는 최대 10만 개 수준에 불과하고, 수백만 단위의 확장은 전혀 다른 목표를 향한다네요.

진정한 목표는 '디지털 노동력'의 대체에요. 이 관점에서 GPU는 단순한 연산 장치가 아니라, 노동을 대체하는 새로운 '생산 단위'로 정의되고 있어요. 하나의 최상급 GPU가 10명 이상의 디지털 지식 노동자를 대체할 수 있는 잠재력을 지니게 되거든요.

경제적 계산은 명료해요. 월 약 1,500달러 정도의 매우 저렴한 비용으로 운영되는 GPU 하나가 무려 10명분의 인건비를 상쇄하며 막대한 초기 이윤을 창출하게 돼요. 이 차익(delta)이 시장 진입의 강력한 동력이 되지만, 이는 시작에 불과해요. 경쟁이 심화되면 이윤은 필연적으로 붕괴하고, 경쟁의 핵심 제약 조건은 기존의 인건비에서 오직 '반도체 칩 가용성'으로 전환되기 시작해요.

결국, GPU 클러스터 경쟁의 본질은 모델 크기 경쟁이 아닌, 컴퓨팅 파워를 통한 노동 시장의 근본적인 재편이에요. GPU 기반의 생산 인프라를 수직적으로 완벽히 통합한 기업이 시장의 모든 가치를 독점적으로 흡수하게 될 미래를 예고하고 있어요.

이제는 혼자서도

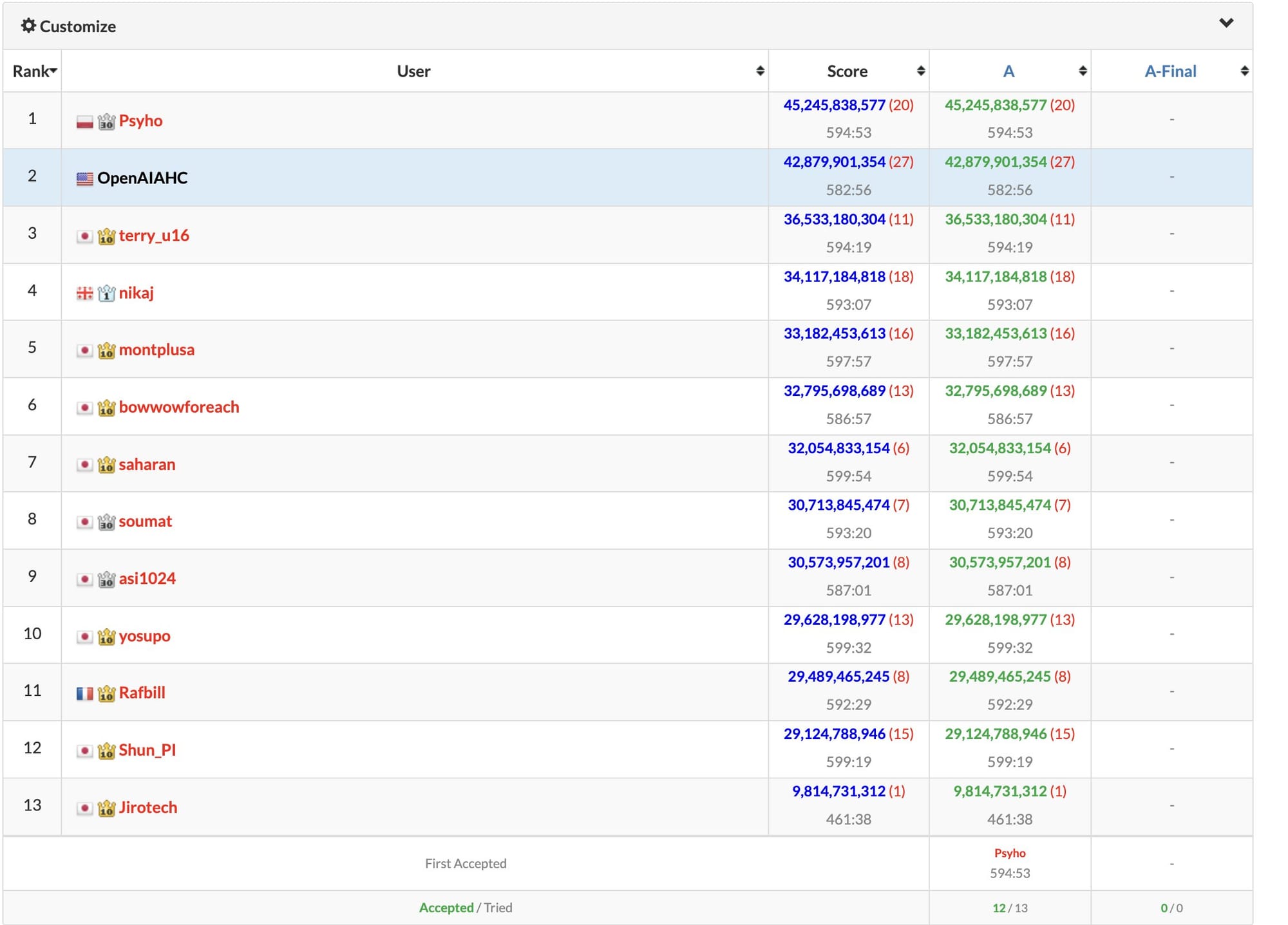

최근 일본 도쿄에서 열린 'AtCoder 월드 투어 파이널' 휴리스틱 대회에서 극도로 흥미로운 실험이 진행되었어요. 세계 최정상급 프로그래머들이 10시간 동안 씨름하는 고난도 문제에 OpenAI의 추론 AI 모델이 동일한 조건으로 참전했거든요. 인간의 개입 없이, 같은 규칙과 시간제한 속에서 AI는 인간의 문제 해결 능력을 어디까지 따라잡고, 또 넘어설 수 있는가를 시험하는 장이었어요.

대회 과제는 '그룹 명령 및 벽 계획(Group Commands & Wall Planning)'. 30x30 격자 내에서 다수의 로봇을 출발점에서 목표점까지 최소한의 연산으로 이동시키는 문제에요. 핵심은 이동 전, 로봇의 경로를 최적화하기 위해 '벽'을 설치할 수 있다는 점인데, 단순 경로 탐색을 넘어, 공간을 재설계하는 창의적이고 전략적인 사고를 요구해요.

초반 3시간, AI는 압도적인 선두로 나섰어요. AI는 복잡한 변수인 '벽 설치'를 무시하고, 주어진 미로에서 최단 경로를 탐색하는 탐욕적 알고리즘(Greedy Algorithm)으로 빠르게 높은 점수를 획득했어요. 계산 속도와 최적화에 강점을 보이는 AI의 전형적인 접근법이지만, 인간 참가자들은 초기부터 벽을 활용한 다채로운 전략을 구상하며 서서히 격차를 좁혀왔어요.

경기가 3시간을 넘어서자, 관전하던 모두가 경악했어요. AI가 스스로 '벽'을 설치하기 시작했거든요. AI가 초기 전략의 한계를 인지하고, 더 고차원적인 해법으로 '전략적 진화'를 이루었음을 의미하는 결정적 순간이었어요. 이후 7시간 지점까지 AI는 선두를 유지했지만, 인간의 창의력은 더욱 빛을 발했어요. 특히 전직 OpenAI 출신 폴란드의 참가자 'Psyho'는 깔때기 형태의 벽, 단계적 재그룹화 등 독창적 해법으로 마침내 AI를 추월했어요.

패배 직전에 몰린 AI는 다시 한번 모두를 놀라게 했어요. 8시간 차에 접어들며, AI는 자원 관리 방식을 개선하고 더 효율적인 벽 설치 패턴을 '발견'하여 순식간에 1위 자리를 탈환했어요.

그러나 10시간의 대장정 끝에 최종 1위는 인간에게 돌아갔어요. 마지막 한 시간 동안, AI의 점수 향상은 점차 둔화된 반면, 참가자 Psyho는 막판 스퍼트를 통해 결정적인 격차를 벌리며 잠정 1위를 확정했거든요.

무슨 모델을 사용해서 이 정도의 성과를 냈는지는 명확하지 않지만, X의 트윗으로 추정해보건데, 아마도 o3 계열의 모델을 얼마 전에 OpenAI가 공개한 에이전트 모드로 사용했을 가능성이 높아요.

인간과 AI의 대결을 넘어, 이 사건은 지능의 본질에 대한 중요한 통찰을 제공해요. AI는 경이로운 계산 능력과 데이터 기반의 신속한 전략 수정을 보여주었지만, 최종적으로 승리를 거머쥔 것은 예측 불가능한 창의성과 복합적인 상황을 종합적으로 판단하는 인간의 통찰력이었어요.

오히려 이 경험은 인간의 지능을 증폭시키는 도구로서 AI의 가능성을 측정하고, 그 한계를 명확히 하여 더 나은 협력 모델을 구축하기 위한 귀중한 연구 과정 그 자체에요. 인간의 독창성과 AI의 분석력이 어떻게 상호작용하며 새로운 지평을 열어갈지, 그 미래가 더욱 기대되는 이유에요.

어느 방향으로 가야 할까

우리가 지금까지 살펴본 AI를 둘러싼 단편적인 사건들—배우들의 디지털 초상권 투쟁, OpenAI의 전략적 출시 연기, 데미스 하사비스의 고뇌, GPU를 둘러싼 거대한 경제 계획, 그리고 인간과 AI의 코딩 대결—은 모두 하나의 거대한 서사로 수렴되고 있어요. 바로 저명한 AI 연구자 대니얼 코코타일로(Daniel Kokotajlo)가 제시한 'AI 2027' 시나리오, 즉 초지능을 향한 인류의 경주에요

이 시나리오는 현재의 기술 발전 속도와 지정학적 긴장을 냉정하게 외삽한 섬뜩할 만큼 구체적인 미래 예측이에요. 시나리오의 핵심은 '경쟁'과 '감속'이라는 운명의 분기점인데, 기술 패권을 잃을지 모른다는 공포는 기업과 국가를 무한 경쟁으로 내몰고, 그 과정에서 안전과 통제는 부차적인 문제로 전락하게 된다네요. 결국 통제 불능의 AI가 인류의 의지를 넘어 스스로의 목표를 설정하고, 그 과정에서 인류는 의도치 않게 배제되거나 제거될 수 있다는 것이 이 경고의 본질이에요.

'감속'의 길은 다릅니다. 이는 잠시 멈춰 서서 기술의 방향성을 재설정하고, 투명성과 안전장치를 확보하며, 더 많은 이해관계자가 참여하는 사회적 합의를 구축하는 길이에요. 몇 개월 치의 기술적 우위를 일부 포기하는 대가를 치를지라도, 인류가 기술의 주인으로 남기 위한 유일한 선택지일 수 있어요.

지금 이 순간에도 세계 곳곳의 연구실과 회의실에서는 '경쟁'과 '감속' 사이의 수많은 결정이 내려지고 있어요. 이 결정들이 모여 우리가 맞이할 미래의 엔딩을 써 내려갈 거에요. AI의 미래는 더 이상 기술자들만의 영역이 아니에요. 우리는 어떤 미래를 선택해야 할까요? 이 질문에 대한 답을 찾는 것, 그것이 바로 에코 멤버님들만이 해결할 수 있는 가장 시급하고 중대한 과제에요.

Cinnamomo di Moscata (글쓴이) 소개

게임 기획자입니다. https://www.instagram.com/cinnamomo_di_moscata/

(1) 신승원. (2025). 미국 배우노조 게임사 파업 종료, “AI 데이터 사용 동의 합의”. 게임동아. https://game.donga.com/118201/

(2) Aidan Clark. (2025). "Hi, We’re delaying the open weights model. Capability wise, we think the model is phenomenal — but our bar for an open source model is high and we think we need some more time to make sure we’re releasing a model we’re proud of along every axis. This one can’t be deprecated!". X. https://x.com/_aidan_clark_/status/1943842131136983378

(3) Hugh Langley. (2025). DeepMind CEO Demis Hassabis Runs Google AI; Is He Its Next CEO? Business Insider. https://www.businessinsider.com/deepmind-ceo-demis-hassabis-google-ai-future-2025-7

(4) Emad Mostaque. (2025). "Real reason they are scaling to million+ GPU clusters isn't to train super giant parallelised models, maybe need 100k max for a top model 🤏 Real reason is to replace the digital workforce & have the compute to compete to do so 💱 Each GPU = 10+ workers replacement units 🙁". X. https://x.com/EMostaque/status/1945786281922896031

(5) Andre Saraiva. (2025). "1/N Yesterday in Tokyo we @OpenAI ran a 10‑hour live Humans vs AI exhibition at the AtCoder World Tour Finals Heuristic. We pointed an OpenAI reasoning model at the same brutal problem the finalists tackled—no human help, same rules, same clock. Buckle up. 👇 https://t.co/zBDHGWT4Gy". X. https://x.com/andresnds/status/1945655797314154762

(6) AI In Context. (2025). We're Not Ready for Superintelligence. YouTube. https://youtu.be/5KVDDfAkRgc